Oktober 20th, 2010 § § permalink

Ganz begeistert feiern Werner/Goehler das Dorf Otjivero in Namibia. Hier habe man, heißt es, das BGE ausprobiert. Lese ich genauer, lautet meine Antwort: mitnichten. Goehler schreibt

Aus dem Dorf bezogen 930 Menschen unterhalb des Rentenalters in dieser Zeit 100 Namibia-Dollar, also knapp zehn Euro: ein Betrag, der nicht ganz existenzsichernd ist, aber mehr als nur schlimmste Not zu lindern.

Ist das das BGE? „Nicht ganz existenzsichernd“? Auf den vielen Seiten vorher klang das anders. Mir scheint das eine Lösung knapp unterhalb der Sozialhilfe oder von Hartz IV zu sein. Mit der Ausnahme der relativ unbürokratischen Auszahlung. Schauen wir uns an, was Werner/Goehler als Konsequenzen beschreiben:

- Das erste Beispiel Cecilia: Nach einer ersten Welle lebensnotwendiger Anschaffungen folgten Anschaffungen von Herd, Mikrowelle, Fernseher und DVD. Es sei ihr von Herzen gegönnt! Aber es handelt sich um eine indirekte Subvention an die Industrien, die die entsprechenden Güter herstellen. Eine Aufwrack-Prämie sozusagen.

- Hendrisen, das zweite Beispiel, hat einen Lebensmittelladen mit gut genutzter Jukebox aufgemacht. Auch das schön für sie und für die jungen Leute. Das bei ihr ausgegebene Geld dürfte vorwiegend das Pseudo-BGE sein. Das heißt: Indirekte Subvention für sie. Was nicht schlecht ist. Aber was passiert, wenn das BGE weg ist?

- Elmarie ist Pflegemutter geworden, da andere Mütter sich jetzt die Finanzierung einer Pflegemutter leisten können, um selbst auf dem Feld arbeiten zu gehen. Aus dem zurückgelegten Geld hat sie sich Stahltöpfe, Herd, Fernseher und Stromgenerator für den Fernseher gekauft. Und Prepaid-Karten. Auch hier fließt der Gewinn offenbar weitgehend in den Konsum.

Zusammenfassend urteilen Werner/Goehler:

Es ist schwer vorstellbar, wie armselig das Dorf vor zwei Jahren ausgesehen haben muss, als seine Bewohner nur mit dem nackten Überleben beschäftigt waren – alle erwähnen diesen krassen Unterschied. (214)

Klar – es gab keine Herde und Fernseher. Es gab keine Händler, die jetzt aus dem Boden schießen, weil niemand Geld auszugeben hatte. Andere Frage: Können denn die Einwohner von Otjivero als Dorfgemeinschaft das Geld erwirtschaften, das hinterher im Pseudo-BGE verteilt und in » Read the rest of this entry «

Oktober 19th, 2010 § Kommentare deaktiviert für Gedanken zum Bedingungslosen Grundeinkommen: Befreiung oder Turboausbeutung? § permalink

Nach den Überlegungen, wie mit dem ABC einer neuen (digitalökonomisch vorbereiteten) Wirtschaftsordnung einige gravierende gegenwärtige Probleme meines Erachtens gelöst werden könnten, hatte ich mir vorgenommen, mich mit dem BGE nochmal auseinander zu setzen. In loser Folge will ich dazu posten. Heute zu einer Frage, die mir vordringlich erscheint. Ist das BGE die kapitalistisch logische Fortentwicklung der Wirtschaft? Oder handelt es sich um die Gestaltung einer lebenswerteren Kulturgesellschaft? Handfestere ökonomische Fragen zunächst zurückgestellt.

Ein Zitat aus dem neuen Buch von Werner/Goehler: „1000 Euro für jeden – Freiheit, Gleichheit, Grundeinkommen“ (Amazon) dazu:

Eine Kulturgesellschaft definiert sich nicht mehr in erster Linie über Lohnarbeit und die zunehmende Abwesenheit derselben. Sie erkundigt sich nach den Vermögen eines Einzelnen, das mehr umfasst als seine Arbeitskraft und seinen Marktwert. In einer Kulturgesellschaft müsste es darum gehen, aus einer sozialen Arbeit, die Ungerechtigkeiten notdürftig ausgleicht, eine solche zu machen, die Gesellschaft gestaltet: mit Selbstverantwortung, Vertrauen, Hingabe, Eigeninitiative, Experimentieren, Ausprobieren, Verwerfen. (145)

Das klingt relativ eindeutig nach einer Gesellschaftsutopie der Selbstverwirklichung. Bei Boltanski/Chiapello würde man es als die „Künstlerkritik“ an der Gesellschaft sehen. Die Form der Kritik, die jenseits der Sozialkritik im Wesentlichen auf die Verwirklichung der Individualität, Authentizität, der eigenen Kreativität besteht. Bei Werner/Göhler allerdings wird dieser Künstlerkritik eine gesellschaftliche – also letztlich dann soziale – Utopie angehängt. Eine Organisation von Kultur und Gesellschaft zur Kulturgesellschaft, die diese Form der Verwirklichung des künstlerischen Selbst in den Mittelpunkt rückt. Dabei aber schnappt direkt im nächsten Satz die Falle des „neuen Kapitalismus“ von Boltanski/Chiapello zu:

Die Idee der Kulturgesellschaft geht von zwei Annahmen aus: davon, dass die Ressource der Gegenwart in rohstoffarmen Ländern die Kreativität ist, die zu fördern vor allem heftige Fragen an das gegenwärtige Bildungssystem aufwirft. Zweitens setzt sie auf das Vermögend er Einzelnen, darauf, dass alle Menschen durch ihr Tun Wirkung erzielen wollen, dass sie gebraucht, gemeint sein und gestalten wollen. (145f.)

Ist das ein dem Kapitalismus entgegengesetzter kultureller “Humanismus”? Oder haben wir es mit Humankapitalismus zu tun? Ist also die Gesellschaftsutopie keine » Read the rest of this entry «

September 29th, 2010 § Kommentare deaktiviert für Die Wiedergeburt des Theaters aus dem Geist der Dramaturgie. Eine Art Programm. § permalink

Es gab Zeiten, da neben den Erzählern, neben Kirchenmalern und Predigern oder auch neben Romanciers die Theaterautoren die Aufgabe hatten Geschichte(n) zu erzählen. Sie machten den Menschen ein bewegtes Bild vom Verhältnis zwischen Menschen, Menschen und Göttern in der Antike, zwischen Menschen, Menschen und Gott, zwischen Regierten, Regierten und Regierenden, zwischen Armen, Armen und Reichen, zwischen Männern und Frauen, Bürgern und Adligen, Arbeitern und Arbeitgebern, Linken und Rechten. Tatsächlich ist dabei das Medium selbst die Hauptbotschaft gewesen. Nicht nur das Medium der Guckkastenbühne allein, des Theatrons, der Volksbühne. Sondern vor allem die Dramaturgie. Die Geschichte als „Sinngebung des Sinnlosen“, wie es im Titel eines hübschen Buches von Theodor Lessing heißt. Die perpetuierte Dramaturgie, die das Gesamtgeflecht in herrschende Konflikte sortierte, in eine Abfolge aristotelischer Provenienz klemmte, Wendungen mit motivierten oder erklärten Veränderungen (aus dem Charakter der Handelnden, aus den eingreifenden Göttern, aus der revolutionären Willensbildung) hinterlegten. Der Mensch, der aus einer unübersichtlichen antiken, mittelalterlichen, barocken, aufklärerischen, modernen Welt ins Theater ging, kam heraus und wusste: es gibt einen sinnnhaften, verstehbaren Zusammenhang. Er war aufgefordert, in seiner Welt diesen Zusammenhang herzustellen. Der kategorische Imperativ an den Theaterzuschauer lautete: Wurschtele nicht einfach rum um glaube nicht, die anderen wurschtelten nur. Vielmehr mach Geschichte, habe Motive, habe Ziele. Verstehe das Drama, in dem du dich befindest. Wurschtele nicht – handele! Und lerne bei uns im, Theater, was „handeln“ ist.

Das ent-eignete Theater

Diese Zeiten sind vorbei. Längst haben Fernsehen und politische Presse diese Erzählformen ursurpiert (hier im Blog wurde gelegentlich schon auf den Hang zum Shakespeare’schen in den aktuellen Medienlandschaft hingewiesen). Längst entkommt niemand mehr der Dauerbeschallung mit Dramaturgie. Auf dieses Vorverständnis sich stützend können Staaten und Regierzungen dramaturgisch eingreifen und genau die regulatorischen Eingriffe punktgenau ansetzen, die ihren Steuerungsabsichten entspricht. Weil die Dramaturgie längst in allen Köpfen und Lebensverhältnissen angelangt ist. Theater befindet sich in etwa in der Situation der Malerei im Angesicht der Fotografie. Überflüssig. Ortlos.

Der undramat(urg)ische Überdruss malt nach Zahlen

Daraus haben sich zwei Grundtendenzen ergeben: Aus einem kaum artikulierten Grundgefühl des Überdrusses, dem Büchnerschen Leonce sehr vergleichbar, haben Theater und Regien sich damit abgefunden, einfach das Alte zu perpetuieren. Warum neue Geschichten spielen, wenn sie doch sich im Wesentlichen nicht von den Alten nicht unterscheiden? Und das Wesentliche ist eben die Dramaturgie. Man nehme also die Vorzeichnung von Rembrandts Nachwache und zeige Kreativität in der Ausgestaltung. Der eine stellt die Nachtwachächter nackt dar. Der eine als geschlagene Truppe. Der nächste als Gruppe Transsexueller, von Frauen, von Arabern, Afrikanern, Eskimos. Oder von allen zusammen. Der nächste als Gruppe von Roter Armee und Wehrmacht. Wozu » Read the rest of this entry «

September 24th, 2010 § Kommentare deaktiviert für Schulmeister-Test für das ABC-Konzept § permalink

Keine noch so versponnen daherkommende Utopie sollte sich einem Realitätscheck entziehen. Da gerade Stephan Schulmeisters neuestes Buch Mitten in der Krise. Ein ‚New Deal’ für Europa auf meinem Tisch liegt, nehme ich ihn als Haltepunkt – zumal ich von seinen Ausführungen sowieso ziemlich begeistert bin.

Schulmeister behauptet, Fortschritt werde vor allem durch die Kombination technologischer und sozialer „Basisinnovationen“ voran getrieben. Das fordistische Fließband als technologische, der Keynesianismus als dazu gehörige soziale Basisinnovation beispielsweise. So hastig hingeworfen und deswegen angreifbar diese Behauptung daher kommt – so grundsätzlich richtig ist sie doch. Mus doch jede große technische Innovation gesellschaftlich aufgenommen und abgefedert werden. Ob sich diese „sozialen Basisinnovationen“ aber immer so einfach definieren und identifizieren lassen, wie die neuen Technologien, age ich zu bestreiten. Zumeist sind die sozialen Veränderungen feingliedriger und kleinteiliger.

Dennoch – das hier vorgestellte ABC würde schon beanspruchen, eine soziale Basisinnovation zu sein und den von Schulmeister angemahnten New Deal in die Realität bringen zu können. Also sollte das Konzept sich an den Aufgaben messen lassen, die Schulmeister an diese Basisinnovation stellt.

Anforderung Schulmeister

Die wichtigste soziale Innovation, durch die der technische Fortschritt ausgeschöpft und gleichzeitig die Beschäftigungslage und (damit) die Lebensqualitätverbessert werden kann, besteht in der Entwicklung neuer, flexibler Arbeitszeitmodelle. Diese würden einerseits die Lebensarbeitszeit senken und sie andererseits gleichmäßiger verteilen, und zwar sowohl zwischen Personen als auch zwischen unterschiedlichen Lebensabschnitten. Ziel dieser Arbeitszeitmodelle ist es, technischen Fortschritt und sozialen Zusammenhalt langfristig zu sichern. (109)

Lösung ABC-Konzept

Die Grundsicherung durch die A‑Verträge schafft gesellschaftliche Sicherheit und Subsistenzgarantie. Die Flexibilität der darauf aufbauenden B‑Verträge lässt sowohl für unterschiedliche Lebensphasen wie auch für unterschiedliche Unternehmensauslastungen hinreichende Flexibilität. Es gibt keine Rasenmäher-Arbeitszeitverkürzung, sondern an individuelle Wünsche, Situationen und Anforderungen angepasste.

Anforderung Schulmeister

Der zweite Typ von innovativem Arbeitszeitmodell zielt darauf ab, die Auswirkungen von Produktionseinbrüchen auf die Beschäftigungslage zu verringern, also die konjunkturelle Instabilität und den sozialen Zusammenhalt kurzfristig zu integrieren. Dabei geht es darum, die positiven Erfahrungen, die in » Read the rest of this entry «

September 22nd, 2010 § Kommentare deaktiviert für Das ABC der kommenden Wirtschaft, Folge 4: Sozialsystem § permalink

Da ein 20-Stunden-Arbeitsverhältnis jedem gesunden und grundsätzlich arbeitsfähigen Menschen zuzumuten ist, bedarf es der klassischen Arbeitslosenversicherung nicht mehr. Vielleicht muss ein steuerfinanziertes Überbrückungsgeld von 3–4 Monaten angeboten werden. In Zeiten online recherchierbarer Jobs aber sollte sich bei hinreichenden Anreizen jederzeit ein A‑Job finden lassen. Der würde auch bei unterqualifizierter Anforderung die Möglichkeit zur Suche nach einem passenden B‑Job ermöglichen. Subsistenz wäre gesichert, „Beschäftigungslosigkeit“ vermieden.

Krankenversicherung

Krankenversicherung ist eine solidarische Versicherung. War es, ist es – und sollte es immer sein. Dass sich die Finanzierung auf die Schultern der Arbeitnehmer geringeren Einkommens legt, höhere Einkommen sich aus der Solidarität verabschieden, Finanzeinkünfte gar nicht erst herangezogen werden – ist ein Anachronismus. Irgendwelche Abrechnungsmonster zu erzeugen, die alle » Read the rest of this entry «

September 21st, 2010 § Kommentare deaktiviert für Das ABC der kommenden Wirtschaft, Folge 3: Utopien für Arbeitnehmer und Unternehmen § permalink

Vorvielen Jahren habe ich einmal in einem Buch über die Wassertechnik der römischen Antike ein enorm eindrucksvolles Bild gesehen ich finde es leider nicht online), das das Prinzip der ABC-Verträge ganz gut widerspiegelt. Denn es handelt sich um „soziale Wasserverteiler“. Zisternen oder Wasserverteiler waren mit drei unterschiedlichen Röhrensystemen ausgestattet, die jeweils in unterschiedlicher Höhe an der Zisterne ansetzten. (Hier ein Word-Doc, das dieses Prinzip mit Vitruv als Quellenangabe wiedergibt).

Ein soziales Röhrensystem – bedingungslose Wasserversorgung in Rom

Ganz unten in der Zisterne oder Verteilstelle, dort also, wo außer in allerhärtesten Dürreperioden immer Wasser ist, setzte das Rohr an, das zu öffentlichen Verteilstellen führte und damit allen Einwohnern Wasser bot. Darüber setzte ein Roh an, das „private“ Verteilstellen – also Paläste, große Güter oder die Häuser von Wohlhabenden – versorgte. In Zeiten knappen Wassers wurden diese Verbraucher also abgeschnitten, konnten sich aber in den öffentlichen Verteilstellen weiterhin versorgen. Die dritte Röhre, sehr hoch ansetzend, führte nur in Überflusszeiten Wasser – und versorgte dann Brunnen, Wasserspiele und ähnliche „Luxusinstitutionen“. Beeindruckend daran ist der technische Automatismus, der dafür sorgt, dass ein allgemein geteiltes gesellschaftliches Ziel erreicht wird. Notweniges, Wünschenswertes und Luxus teilten sich nahezu von selbst auf. Es mag die eine oder andere Verhandlung gegeben haben, welche Entnahmestelle an welches Rohr darf oder muss. Aber die Grundstruktur als Abbildung gesellschaftlichen Willens funktioniert.

Ein soziales Verteilungssystem für Arbeit und Wohlstand

Ähnlich soll auch das ABC-System funktionieren. Jeder Einwohner soll einen A‑Vertrag haben und 20 Stunden pro Woche arbeiten, um sich und die Familie zu » Read the rest of this entry «

September 20th, 2010 § Kommentare deaktiviert für Das ABC der kommenden Wirtschaft, Folge 2: Nachtrag zum Grundkonzept § permalink

Ich habe mich ein wenig mit dem BGE auseinander gesetzt und finde grundsätzlich diesen Gedanken verlockend, dass ein reiches Land seinen Bürgern ein Grundeinkommen bedingungslos garantiert. Ich bin aber ebenso davon überzeugt, dass das Konzept in näherer Zukunft null Chance auf Realisierung haben wird. Und zwar deswegen, weil allzu viele Einwände mit optimistischen Annahmen widerlegt werden müssen. Dass Menschen schon von sich aus arbeiten werden. Dass schon keine sprunghafte Inflation die Lebensgrundlage des Basiseinkommens auffressen werde. Dass schon keine Neiddebatte von der Bildzeitung losgetreten wird, die darauf aufsetzt, dass diejenigen, die vom BGE profitieren, nicht diejenigen sind, die mit kleinen Löhnen knapp jenseits des BGE leben. Dass beim Wegbrechen des ökonomischen Arbeitsdrucks und dem Ende der Diffamierung von Arbeitslosen schon weiter ein so hohes BIP erarbeitet werden wird, wie vorher. Und so weiter.

Schwächen des Bedingungslosen Grundeinkommens

Das BGE ist eine schlagartige Reform, die – wenn sie denn schief geht – innerhalb kürzester Zeit eine Volkswirtschaft zerstören kann. Und das wird sich niemand trauen. Die zwei größten Vorwürfe, die den Verfechtern des BGE zu machen sind, lauten imho: Es wurden – so weit ich sehe und weiß – keine Szenarien durchgerechnet, die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in Rechnung ziehen. Zweitens wurden keine sinnvollen Übergangsszenarien erarbeitet. Zudem – vielleicht ein dritter Vorwurf – löst das BGE nicht das Problem, dass die industrielle Wertschöpfung einbricht und weiter sinken wird, während zugleich Arbeitsformen entstehen, deren größten Problem es ist, das kein finanziell realisierbarer Wert damit geschaffen wird. Das Schicksal von Musikindustrie, Zeitungsjournalismus, Werbeindustrie, Post, Banken usw. werden immer mehr Industrien teilen.

Digitalökonomie gestalten

Wie in diesem Blog bereits gelegentlich bemerkt (und mit der Gründung des ersten virtuellen Instituts für Digitalökonomie symbolisiert), glaube ich, dass wir eine Zeitenwende erleben und mitgestalten können. Wir befinden uns in einer Situation der Renaissance gleich, in der Mensch feststellte, dass er selbst gottgleich eine Welt erschaffen kann. Damals entstand die Welt des (menschen)vernünftigen Denkens, der schöpferischen Kunst und der Technologie – vereint in der Gestalt Leonardos. Heute können wir eine digitale Welt schaffen, die noch einen Schritt weiter geht. Es wird eine komplett in der „Phantasie“ des » Read the rest of this entry «

September 17th, 2010 § § permalink

Statt einzelne Menschen als „arbeitslos“ freizusetzen, andere in gewohnter Auslastung weiter arbeiten zu lassen, statt aber auch „Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich“ zu fordern (was sich leider als utopisch herausstellt) und anstatt „Krisen“ durch „Kurzarbeit“ abzufedern, schlage ich das folgende Modell vor:

Die jetzige Vollzeit-Standardarbeitszeit von (grosso modo) 40 Stunden wird abgeschafft. Dafür werden (per Gesetz – natürlich mit Übergangsregelungen) drei Arbeitsvertragsstufen mit entsprechend drei Lohnsteuerkarten für jeden Arbeitnehmer eingeführt (nicht aufschreien – weiterlesen):

A‑Vertrag/Lohnsteuerkarte: Dieser Vertrag umfasst 20 Stunden. Nicht mehr, nicht weniger. Keine Überstunden. Es fällt lediglich eine Minimal-Lohnsteuer an (sagen wir 10%). Es fallen keine Arbeitslosigkeits- oder Krankenversicherung an. Ausgezahltes Brutto ist nahezu netto. Keine Lohnnebenkosten. Ziel ist, dass jeder erwerbsfähige Mensch mit einem solchen 20-Stundenvertrag sein Leben leben kann. Weit höher als jedes Basisgeld oder HartzIV – durch einen Mindestlohn von sagen wir 8€ und wegfallenden Nebenkosten bzw. geringen Steuersätzen.

B‑Vertrag/Lohnsteuerkarte: Dieser Vertrag umfasst bis zu 20 Stunden in 5er Schritten (B5, B10, B15, B20). In der Regel wird er auf den A‑Vertrag gesattelt. Zusammen ergeben A- und B20-Vertrag in etwa die Brutto-Netto-Ratio, die ein heutiger 40-Stunden-Vertrag aufweist. Heißt: Die Steuerbelastung des B‑Vertrags ist erheblich höher als bei einem heutigen Normalvertrag. Dennoch gibt es weder Arbeitslosen- noch Krankenversicherung zu zahlen (gleich mehr dazu).

C‑Vertrag/Lohnsteuerkarte: Was man früher „Überstunden“ nannte, wird » Read the rest of this entry «

September 16th, 2010 § § permalink

Soziologen haben die Gesellschaft nur beobachtet,

es kommt aber darauf an, sie zu gestalten.

Nebender Umweltzerstörung steht als zweitgrößtes Problem zumindest in den sogenannten Industrieländern die Arbeitslosigkeit auf der Agenda. Abgesehen davon, dass Umweltzerstörung auch nur dann ernsthaft verhindert werden kann, wenn nicht dauern das „Arbeitsplatzvernichtung“-Argument kommt, ist das Grundproblem der Arbeitslosigkeit ein Luxusproblem, das zum Elend führt. Eigentlich sollte es als Fortschritt gelten, wenn immer weniger Arbeit notwenig ist, um Wohlstand zu erlangen. Eigentlich ist das „nicht genug zu tun haben“ ein klassischer Luxus. Wird aber das Aus- und Einkommen der Menschen danach bemessen, was und wie viel sie arbeiten – dreht sich der Luxus zum Fluch. Plötzlich jagt ein jeder der Arbeit hinterher, als handele es sich um ein knappes, begehrenswertes Gut. Was sie ja in der Regel nicht ist.

Seit einiger Zeit geistert deswegen das Konzept des „Bürgergeldes“, der „negativen Einkommensteuer“ oder eines „bedingungslosen Grundeinkommens“ durch die Blätter und Köpfe. Ein Gedanke, der jeweils im Grunde darauf basiert, dass in einem reichen Land kein Mensch unter eine bestimmte Existenzschwelle rutschen sollte. Hunger und Obdachlosigkeit haben in (post)industriellen Staaten etwas zutiefst Anachronistisches.

Das Problem ist dabei, dass all diese Konzepte eine gewisse Grundannahme voraussetzen: Dass Menschen auch dann arbeiten, wenn ihre Existenz gesichert ist. Dass sie also – sei es um sich selbst zu verwirklichen oder um sich Konsumträume zu erfüllen – auch dann arbeiteten, wenn die Existenzsicherung » Read the rest of this entry «

August 1st, 2010 § Kommentare deaktiviert für Digitale Renaissance: Vom Entstehen einer neuen Ökonomie § permalink

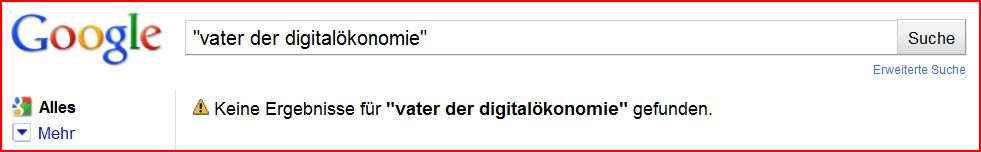

Vorab: Ich habe nahezu NULL Ahnung von Ökonomie, fast gar keyne. Ich war weder in einem Ausbildungscamp noch auf einer Profitmadrassa, ich lauschte keinem Effizienzmullah und die Evangelien der Neuliberaliberalisten sind mir nur insofern vertraut, als ich gelegentlich journalistische Machwerke der Sektenmitglieder rezipiere. Trotzdem fühle ich mich legitimiert, dazu Stellung zu nehmen. Um nicht zu sagen: Umso legitimierter. Schließlich gleicht mein Wissensstand etwa demjenigen von Adam Schmidt. Der hats immerhin zum Vater der Nationalökonomie gebracht. Ich möchte bitte fürderhin das Epitheton „Vater der Digitalökonomie“ tragen, bitte. Beim Googeln fand ich zu dieser Formulierung noch keinen Eintrag. Die entsprechende URL ist bestellt. [UPDATE: Hier gehts zum Institut für Digitalökonomie; hier zum Vater der Digitalökonomie]

Rinascimento digitale: Wir bauen eine phantastische Geisteswelt.

Wir befinden uns im Zeitalter einer zweiten Renaissance. In der ersten koppelte sich der Mensch von der bloßen Geschöpftheit ab, um selbst zum Schöpfer zu werden. Zum Künstler, Architekten, Denker, Weltversteher, Weltumbauer. Der Mensch wurde geboren – versinnbildlicht in der Sixtina von Michelangelo in der Fingerberührung von Gott und Adam.

Die philosophische Renaissance fand erst einige Jahrhunderte später, mit Kant und Hegel, statt. Der Mensch war es nun, der zwar das Göttliche und die Wahrheit vielleicht nicht mehr zu erkennen vermag – aber letztlich darauf sch****. Ist halt so – die Menschenwelt ist die Welt der Phainomena. Die Noumena kann Gott behalten. Und wenn Gott der Herr ist – dann einer, der nichts mehr zu arbeiten hat. Denn es ist der prometheische Knecht, der sich nunmehr als Mensch selbst verwirklicht.

Mit der Digitalisierung und der weltweiten digitalen Vernetzung sind wir in eine neue Renaissannce eingetreten. Nach den Noumena schmeißen wir nun auch die physischen Phainomena über Bord. Und bauen uns unsere komplett eigene Welt. Digitalien. Orte sind Webseiten, Bewohner sind Surfer, und der Weltraum befindet sich zwischen Screen und Hirn. Digitalien ist weder phainomenal noch noumenal – Digitalien ist phantasmatisch. Gespenstisch. Halb Wahrnehmung eines (menschengemachten) Wahrnehmbaren, halb Erzeugnis in der Phantasie des Betrachters. Es besteht nicht aus Dingen, Menschen und Kommunikationen getrennt voneinander. Sondern es ist der Raum, der all dies verbindet, wo Dinge Information, Menschen Dinge und Kommunikation sind, wo alles auseinander » Read the rest of this entry «